マーラー

交響曲 「大地の歌」

---大変な名曲だが、独唱者を選ぶ---

作曲 1907年〜1908年

初演 1911年 於 ミュンヘン ワルター指揮

ベートーヴェン以降、交響曲を何番まで書けるか、即ち、9番までしか書けないものなのか、書いたらそれで終わって死ぬものなのか、ということが作曲家のゲン担ぎのようになった。マーラーとしては、直近の先輩たるブルックナーが9番までしか書けずにこの世を去ったことも見ているので、第8交響曲のあとの交響曲に番号を付けないでおきたかった。そのためこの曲には番号がなく、「大地の歌」という名称だけが付けられた。しかし、この曲の後に作曲された交響曲には結局番号を付けることとなり、「第9番」としたが、完成された交響曲は、その第9番までとなり、「第9番に関するジンクス」は破ることができなかった・・・というのが、この曲が「交響曲」と称しながら番号のついていない理由・・・ということになっている。

本当の処、マーラーがどう考えていたのかということは、分からない。ジンクスを破るため云々ということよりも、交響曲というジャンルからは少し逸脱したものとなったため、番号つきで称するのを逡巡しただけのことかも知れない。それでも上記のような話が伝わっているということは、この曲と次の「第9番」が、いずれも作曲者の「死」に対する思い入れを、どうしても感じさせずにはおけないものがあるからだ。

作曲当時マーラーは、娘が病死し、最愛の妻(と思っていた)アルマが不倫に走り、自分自身も心臓疾患を抱えていることが分かり、余命幾許か・・・という最悪の状況にあった。その最悪の状況の中で、この曲以降の交響曲が作曲されたわけである。

そして、この曲以降、初演でマーラー自身が指揮をすることはなくなった。上記の通りこの曲の初演はワルターであり、次の9番の初演もワルターである。この「大地の歌」のときはそれでもマーラーが初演を聴きに行くことはできたはずだが、次の9番の初演に至っては、マーラーの生前には間に合わなかったのである。

私がこの曲を最初に聴き始めたとき、「大地の歌」という標題に戸惑った。第8番「一千人の交響曲」と何れを先に聴き始めたのかは記憶にないが、「大地の歌」という標題から、「一千人の交響曲」に勝るとも劣らない膨大な編成で鳴り響く曲を想像していたためである。実際には通常レベルの管弦楽にアルト独唱とテノール独唱が各1名加わるのみである。しかも、この2人は1人ずつ交互に各楽章を担当するのであって、同時に歌うことはない。

6楽章構成だが、第1楽章をテノールが歌い、第2楽章をアルトが歌い、以下交互に担当し最終の第6楽章をアルトが歌う。

歌詞として使われたのは、ベートゲという人が李白、孟浩然、王維など中国・唐時代の漢詩をドイツ語訳した詩集からのもので、マーラーがそこに描かれている「死生観」に心を動かされて採用したとされている。ただ、ベートゲは元々出回っていた類似の書から引用して適当に編集したとされ、直訳は元より意訳でもなく、むしろ以前少し流行った言葉で「超訳」とでも称すべきものである。

(「超訳」とは、翻訳者または編者の解釈や創作を交えて、かなり自由・勝手に追加して「翻訳」と称して世の中に出すものである)

このため、色々な研究者が、元の漢詩がどれかというのを特定しようとしてきているが、特定が難しいものもあるらしい。

現在はどのようになっているのか知らないが、私が高校のとき、通っていた高校では漢文の授業があり、そのため僅かではあるが漢詩の世界にも触れている。だから、上に挙げた李白、孟浩然、王維などの名前も習ったし、彼らの漢詩も僅かではあるが習った。その乏しい知識に基づくに過ぎないのだが、聴き始めた頃も、現在も、その頃習った漢詩の世界と、マーラーの「大地の歌」の音楽世界がどうしても結びつかないのが率直な処である。日本語で読み下している限り、漢詩の世界に、マーラーのような厭世的なものを感じ取ることは全くできないのである。LPやCDに付いている対訳を見ても同じである。

しかし、マーラーはドイツ語訳された漢詩に、彼の琴線に触れるものを感じたわけで、それによってこの「大地の歌」を残したわけである。

第8番の稿でも書いたが、歌詞や、その歌詞が背景としている世界に共感できなくても、曲の力が余りにも強いため、聴いているうちに、その曲に身も心もを任せるしかなくなってしまう音楽というものがある。

多くの人がこの「大地の歌」と「第9番」を、マーラーが最後に到達した至高の作品としている。私も、理解も共感も困難ではあるが、多くの人と同様に、この曲を至高の作品と認めることにヤブサカではない。

第1楽章は「大地の悲しみに寄せる酒の歌」と題し、モトの歌詞は李白によるものとされる。大きく3つの部分に分かれ、それぞれ最後に「生は暗く、死もまた暗い(Dunkel ist das Leben,ist der Tot ! )」と、テノールで歌われる。ここでいきなり、この「大地の歌」が扱うテーマの概要を示すわけである。

ただ、確かに李白はどうしようもない大酒飲みだったと伝えられるが、私のイメージとしては、こんな厭世的な漢詩を詠む人だったとは思いづらいものがある。むしろ、あとの第3楽章から第5楽章で使われているとされる、豪放磊落かつ優しい詩が持ち味だったのではないか。

楽章の最後は「ist der Tot ! 」がffで歌われ、管弦楽も最後にffで叩きつけるようにして終わる。

第2楽章は「秋にさびしき者」と題し、秋の寂しい情景と自分の疲れた心を重ね合わせ、「死」への願望がアルトで歌われる。モトの歌詞は銭起によるとされていたが、実際の処は論議があるらしい。

第3楽章は「青春について」。友が集って飲んだり詩作したりしている楽しい情景を、テノールが歌う。モトの詩は李白とされていたが、やはり実際の処は論議があるらしい。

第4楽章は「美について」。若い乙女たちが水くみのため池のほとりで集まって楽しげにしているさまと彼女たちの美しさ・愛らしさ、そしてそこに馬を駆って通りかかる少年たちへのまなざしが、アルトによって歌われる。モトの詩は李白。

第5楽章は「春に酔える者」。「人生が夢なら、苦労るより飲んで寝た方がいい。飲んで飲んで飲みまくるのだ」と、酒に酔ってしまった感じでテノールが歌う。モトの詩は李白。

第1楽章がいきなり暗い内容で始まり、第2楽章がそれを引きずるように寂しい寂しい内容で続くが、第3楽章から第5楽章にかけて、ホッとするものを感じさせる。

そして、第1楽章から第5楽章までで全曲の半分であり、この次の第6楽章で残りの半分を費やすことになる。

第6楽章は「告別」。全曲中最も長い楽章で、第5楽章までに描かれた内容を遠い背景に感じさせる詩を繋ぎ合せている。モトの詩は孟浩然と王維によるとされるが、ベートゲが自由にツギハギし、さらにマーラーも音楽に合わせてツギハギしているので、特定するのは難しいそうである。実際、歌詞だけではなく曲も、かなりツギハギの印象は否めず、いくつかの部分に分かれて聴こえるし、部分から部分への転換もかなり唐突な観のする処がある。

まず、夕暮れに、一人で友を待つ部分。

夕暮れの情景を表すかのように、このように始まる。

譜例はオーボエの開始部分。演奏例は始めから18小節めまでで、アルト独唱が入ってくる直前までである。

(クリックするとwindows Media Player 等で演奏が始まります。データ量の関係で、演奏が始まるまで時間がかかる場合があります。演奏できないケースについてはこちら。以下、注書き省略)

アルトが入り、暮れの情景と、「生きることに疲れた人間は、過ぎ去った幸福と青春を眠りのうちに蘇らせるため家路につくのだ」といったことを寂しげに歌う。そして、この世の美しさに感極まるように「おお、美よ!

(O Schoenheit ! )」と歌ってクライマックスに到達するが、すぐに音量を下げて、短いツナギを経て、Schwer(重たく)と指示された楽節に入る。長めの、間奏曲と言ってよい部分の始まりである。

管弦楽だけで演奏されるこの部分は、延々70小節にも及び、進むにつれて、どうしようもない孤独感、寂しさ、切なさが高まってゆき、曲の流れに翻弄されずにはおれない。ポケットスコアを見ると、音量の幅を大きくしたり小さくしたり、実に巧く書かれていることが分かる。

間奏曲が終わると待っていた友人が到着し、お互いが、今生の別れ、と簡単な会話をする。そして、多分別れた後だと思うのだが、独りたたずんで、「今から故郷に帰って永遠の救いを求める」とし、最後の最後で「しかし、春になれば愛する大地は再び花が咲き乱れる。永遠に、永遠に輝き続ける」と歌われる。ここでもう一つのクライマックスとなるが、すぐに、しかもやや唐突に「永遠に、永遠に(Ewig...ewig...)」と繰り返される部分となる。

この、コーダと見なしてよいと思われる部分で「Ewig...ewig..」が途切れ途切れに繰り返される中、ハ長調の主和音(ドミソ)の上に「ラ」が加わった音で消え入るように終わる。

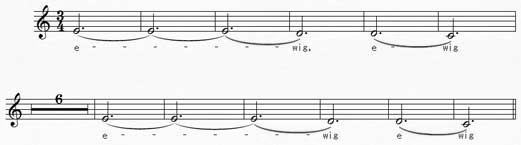

譜例は、アルトがもう「Ewig・・・ewig」と繰り返すだけとなる箇所のアタマの処。

演奏例は、譜例の部分から始まって65小節分で、曲の終りまでである。アルト独唱の再現は困難で、ホワーっとした音になっていて聴き取りづらいかも知れないが、オーケストラの響きを何よりも味わって欲しい。ハープとチェレスタによって例えようのない雰囲気が醸し出されていて、この部分だけでも、この曲の価値は量り知れないものがある。

曲の最後に鳴った和音は、「ド」「ミ」「ソ」「ラ」という4つの音で構成されている。作曲された当時のクラシック音楽では、曲の終りは「ド」「ミ」「ソ」という所謂三和音で終る(解決するのが原則であって、「ラ」の音が加わると「未解決」としてルール破りとされた。マーラーは既に幾つかの曲で新しい終り方を試みているが、この「大地の歌」でも新しい「終り方の発明」をやってのけたわけだ。

(尚、この「ド」「ミ」「ソ」に「ラ」が加わった和音は、ジャズやポピュラー音楽の分野ではC6に相当するものであり、決して珍しいものではない。クラシック音楽というのは結構メンドクサイのである)

また、「Ewig...ewig..」は、「ミーレ、レード」または「ミーレ」の音により繰り返されるのだが、この「二度下がる音程またはその繰り返し」は、ベートーヴェンのピアノソナタ「告別」(ピアノソナタ第26番ハ短調。ベートーヴェン自身が「告別(Das Lebewohl)」と名付けただけでなく、冒頭の3つの音に「さようなら! (Lebewohl ! )」と書き付けている)を踏まえたものと見ることができる。

「さようなら! (Lebewohl ! )」と書き付けられているアタマの部分の譜例と、それを含めた、ベートーヴェンの「告別」の冒頭の部分の演奏例を掲載しておきたい。

ちなみにベートーヴェンのこの曲は全ての楽章にベートーヴェンが標題を付けている。日本語表記で、第1楽章が「告別」、第2楽章が「不在」、そして第3楽章が「再会」である。しかし、楽譜冒頭の音符に文字を書き入れることまでしたのは、この第1楽章だけである。ベートーヴェンの思い入れの強さを示しているように思える。

また、演奏例だけを聴いても分かることだが、ベートーヴェンの作品群の中で「中期」に属するこの作品は、既に「後期」の雰囲気を、さらにはロマン派の様式を先取りしているような響きを備えている。

即ち、「Ewig...ewig.」と歌われることによって、「Lebewohl」がウラに聞こえるようになっているのである。こうして、この楽章と曲全体が狙っていたことを、最後の最後で明らかにする役割を果たすのだ。

しかし、「永遠に、永遠に」と「さようなら」が二重写しとなっているので、取りようによっては、救いのない曲だとも言えよう。「永遠にさようなら」という意味になり得るからである。

マーラーがこの曲について「こんな曲を世の中に出していいのだろうか。自殺者が増えはしないだろうか」とワルターに相談したという話がある。

私は、この意味が余りよく分からない状態でいたが、演奏例を鳴らしたり文章もここまで書いてきて、ようやく分かった気がする。演奏例で挙げた、曲の最後にかかって行く部分など、何か全てのものが力を失って崩壊してゆくような、虚しく、寂しい響きに聞こえる気がしてきたのである。

そして、この二度下がりの音型は、次に作曲された第9番の第1楽章の第1主題でも使われることとなるのである。「大地の歌」との繋がりは明らかだ。「大地の歌」では描き切れなかった世界を、形を変えてもう一度構成し直してみようとしたのか?とも思えるのである。しかし、出来上がったものは、もっと激しく、もっと暗いものとなってしまった。

さて、この「大地の歌」。極めて偉大な曲だと思うのだが、テノールとアルトが交互に歌うので、どうしても独唱者の技量はもちろん、声の質が曲の価値を大きく左右してしまうのが難点である。とくに最終楽章がアルトの担当なので、アルトの人選や曲への適否が、より大きく演奏全体の価値を左右することとなるわけだ。

第4番の処で同じようなことを書いたが、独唱で通すというのは、合唱がつく場合に比べてツブシが効かないのだ。

このため色々とLP時代から聴いてはきたが、未だにワルターがウィーン・フィルを振り、カスリーン・フェリアーがコントラルト、ユリウス・パツァークがテノールを歌った1952年盤以上のものは出ていない。アルトの指定のパートはバリトンでもいいとされているが、男の声と女の声が交互に出てくる方が変化があるし、またアルトでも、コントラルトの暗く沈んだ声の方がよりこの曲にふさわしい。

モノラル録音で音も決して良くないが、LP時代から半ば「決定盤」とされていた演奏である。

チョイ聴きなら、第6楽章を。

2010年6月 初稿

2011年10月 譜例と演奏例の追加。それに伴う文章の改訂。

2012年7月 mp3ファイルを別ページへのリンクで引っ張る方式に変更。併せて文章の小改訂。

| 音楽館トップ

| マーラー トップ | 前に戻る(交響曲第8番) |次を読む(交響曲第9番) |

|