マーラー

交響曲第9番 ニ長調

---諦めと、救いを求める気持ちが混在する、魂の曲---

作曲 1909年〜1910年

初演 1912年 於 ウィーン ワルター指揮

未だに私は、この曲をシラフで聴くのが辛い。シラフで聴くときは、かなりの覚悟が必要だ。

初めて聴いたのは、FM大阪で、私がリクエストしてレコードをかけてもらったときだ。

1970年、大阪万博の関連行事だったと思うが、バーンスタインとニューヨーク・フィルが来阪し、彼の指揮でこの曲を演奏した。私は聴きに行けなかったのだが、その演奏が凄かったという噂を聞いたので、是非とも同じ演奏者でLPをかけて欲しいとリクエストしたのである。現在はどうなっているのか知らないが、1970年当時はFM大阪で、深夜ではあったが、そんな番組があったのだ。

リクエスト通りにかけてくれたこの曲に、たちまち参ってしまった。何という曲、何という演奏だろうか。ほどなくそのLPを、バイト代をかき集めて入手することになる。

しかし、入手して聴きこんでゆくうちに、曲の凄さに圧倒されると同時に、曲の恐ろしさ、曲の持っている「毒」に嵌られてゆくことになる。

「大地の歌」について、「大地の歌」の稿にも書いたが、マーラーは、弟子でありその初演を託すことになるワルターに、「こんな曲を演奏していいのだろうか? 自殺願望者が多く出てしまいはしないか? 」と相談していたという話が伝わっている。

しかし、私にとっては、「大地の歌」と何れを先に聴いたのだったか忘れたが、「大地の歌」よりもこの9番の方が、ずっと「死」に対する雰囲気が濃いと感じるものであった。

私にも若い頃、ごく短い期間ではあったが、僅かながらも「自殺願望」に近いものを抱いた時期があった。そんな時期は程なく過ぎてしまい、この曲をジックリ聴き始めたのはその後だったので、この曲から直にそんな気持になることはなかったが、「死」を前にした作曲者の、「死」に向かって諦めの心境と、もっと生きていたいというくやしさ・怒りと、反面「これで良かったのだ。良かったのですよね?

」と救いを求める気持ちが綯(な)い交ぜになった、抑えがたい感情に満ちているのを感じざるを得なくなってゆき、とてもじゃないけどシラフで聴くことが難しくなっていったのである。

そして、もし自分が死んだときは、お経など要らないから、この曲をかけて欲しいと思っていた。

長い間そのように思っていた。ようやく抜けられたのは、モーツァルトの「レクイエム」をちゃんと聴くようになったあとで、ほんの10年も経っていない。

ちなみに、現在はモーツァルトのレクイエムもかなり辛いと感じるので、フォーレのレクイエムにしてもらいたいと思っている。

話を本題に戻す。

その後年月を経るにつれ、色々な演奏のCDも出て、放送などで聴いたり、何点かは自分でも購入したが、マーラーの素晴しいオーケストレーションに改めて感心こそすれ、殆ど「毒気」を感じさせない演奏が殆どであり、「この曲は、こんな演奏もできるんだ・・・」「この曲は、こんなにアッサリとした曲だったのか?

」「こんな演奏がむしろ通常で、バーンスタインが狂っていたのか? 」などと考える反面、どこか物足りなさを感じていた。

あるとき、この曲を初演したワルターが晩年になってコロンビア交響楽団と録音した盤を聴く機会があった。テンポも表情づけもバーンスタインとは相当異なってはいるが、「そうそう、この曲は、やはりこうした演奏でないと!

」と感じさせるに十分なものだった。

第1楽章は、短い序奏のあと、第1ヴァイオリンを欠いた弦が中心になって第1主題を提示する。

その序奏は楽器を変えながら5つの音型を5小節の間に示すというもの。この5種類の音型は、第1楽章の留まらず曲全体にわたって形を変えながら姿を見せる。この5つの音型は、この楽章を構成している主要な要素ともなっている。いわば、5小節の間にこの楽章の曲全体の基本が示されるわけで、序奏というよりは「提示部の提示部」みたいな役割を持たせている。こんな手法はベルクなど、マーラーの次の世代が多用してゆくもので、この曲のこの部分は、その先駆的なものと見なされる。

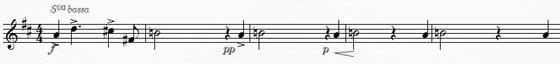

その最初に出てくる音型(a)が下の譜例。

チェロとホルンが呼応するように示すことにより、断続的な短いリズムを形成する。このリズムは、一説によると、不整脈の心臓の鼓動を模したものだという。実は私も心臓に持病があって、この持病にかかったあと、その説について、まさに身をもって実感できるようになった。多分その説は正しいのではないか

次いで、ハープの低音域で示される音型(b)。

そして、ホルンによって示される、別の形の音型(c)。

次いで、ヴィオラによる、こんな音型(d)。

そして、2度下がる音型(e)が2度繰り返され、これが第1主題となる。

2度下がる音型を2回繰り返していて、この音型は「大地の歌」の最後の部分で、本来の「永遠に(Ewig)」に、ウラの意味として「さようなら(Lebewohl)」を重ね併せていたものに他ならない。

以上の譜例にあたる曲のアタマから54小節めまでの演奏例を示す。

マーラーはこの曲の主調を「ニ長調」とすることにこだわりを見せたという話があり、事実、第1主題はニ長調で提示されるのだが、第2主題はニ短調で提示され、第1楽章の初めの方から暗い影を落とす。演奏例は、第2主題も提示され、第1主題を少し展開しながら最初の頂点を築くあたりまでを含ませた。

(クリックするとwindows Media Player 等で演奏が始まります。データ量の関係で、演奏が始まるまで時間がかかる場合があります。演奏できないケースについてはこちら。以下、注書き省略)

引き続きこの楽章は、長調と短調が綯い交ぜとなって、冒頭に示された5種類の音型があちこちに登場しながら進んでゆく。

第2楽章は「ゆるやかなレントラー風のテンポで」と記された楽章。指定は異なるが、レントラー風ということで、どこか第2交響曲の第2楽章を思い起こさせるものだが、この第9交響曲のレントラーは、より力強いもので、曲が進むにつれて登場する楽句も少し激しい。3種類のレントラーがそれぞれ変奏・展開されたり重ねられたりしてゆく。3番目のレントラーは第1楽章第1主題と同じ2度下がりの音型で示される。

第3楽章は「ロンド・ブルレスケ」と題されている。「ブルレスケ」とは、皮肉、道化、ユーモアという意味合いがある由だ。私は、「ユーモア」というよりも「ブラック・ユーモア」に近いと考えるべきだと思っている。この楽章はさらに「極めて反抗的に」と指示されていて、「死」を前にした怒りのようなものを感じさせる。

ロンドの主題が展開されてゆくうちに、音型が同じである、かつてマーラーが作曲した曲の主題が乗っかってくるのだが、それは「第3交響曲」第1楽章の「パン(牧神)の主題」に他ならない。

しかし、平和な感じの第3交響曲とはうって変って、かなりグロテスクとも言えるように変形されている。

この部分、ホルンで次のように示される。譜例と演奏例は次の通り。

聴き比べのため、モトになった、第3交響曲の当該部の演奏例も挙げておく。譜例は第3交響曲の稿へ。

怒り・皮肉に満ちた雰囲気の楽章であるが、楽章の半分を過ぎた辺り(第3楽章667小節の中、380小節目から。練習番号37から)で、静かになったが緊張は続く中、突然、慰めとか救いを感じさせるような優しい楽句が出てくる。

優しい楽句が出る前後の部分について、演奏例のみ示す。

次の第4楽章で多用される楽句なのだが、この第3楽章では、あたかも曇っていた空がパッと晴れ渡るような趣きで登場する。ここは、まさに「シビレる」とかしか言いようのないものだ。

しかし、その優しい楽句も長くは続かない。演奏例の途中からも次第に楽章全体の雰囲気に押しつぶされて行く。曲は再び暗く沈んで行き、荒々しく楽章を終える。

そして、アダージオの第4楽章。

冒頭、8度の跳躍を持つ導入部のあと、主要主題が始まる。この冒頭の8度の跳躍を持つ導入部は、誰が聴いてもブルックナーの第9交響曲の第3楽章の冒頭の導入部を連想するはずだ。ブルックナーのその部分はしかし、9度の跳躍であり、より緊張感や居たたまれない感じを受けるので、むしろマーラーの方がおとなしい感じがしないでもない。

マーラーのこの曲の譜例と演奏例は次の通り。演奏例は40小節めまで。

この楽章の主要主題も、2度下がりの音型をもとにしたもので、諦めの境地とでも言うべき雰囲気で進んでゆく。

煩雑になるので譜例は省略するが、ブルックナーの交響曲第9番の第3楽章の演奏例を挙げておく。始まりの音型こそ似ているが、全く異なる世界が描かれていることにすぐ気付くはずだ。ブルックナーは、人間の苦悩とか怒りなど些細なものではなく、自然に対する怖れ・・・またはブルックナー自身で考えていたのは「神への畏怖」ということになろうか・・・が前面に出ているように、私は感じる。それはブルックナーの第9交響曲全体に言えることだが、ここに挙げた演奏例の箇所は、マーラーとは異なる、もっと根源的と言ってもいい部分で叩きのめされる感覚となるのだ。

さて、マーラーの9番の、この最終楽章は、途中で「大地の歌」で聴いたような部分が出てきたりするが、一旦静かになっていったあと、終わり4割強を残すあたり(この楽章185小節の中、107小節目)で突然表情が変り、激しい曲調になり、107小節目でクライマックスに到達する。ここのクライマックスは、演奏によっては恐怖を覚えざるを得ない。怒りとか、どうしても諦め切れないとかいった心情を叩きつけるような曲調である。ワルターの演奏も結構いいな、と思ったのは、まさにこの部分であった。

その後は静かになってゆき、最後は「死ぬように」と指示された最弱音で終わる。

この曲の第3楽章には、上記のように第3交響曲の「パンの主題」が登場するのだが、もう少し踏み込んで第3交響曲との関連を見てよいのではないかと思っている。

「パンの主題」のように明確な形をとっているわけではないが、終楽章がアダージオであるという点だ。

この9番の終楽章は変ニ長調で、第3交響曲の終楽章はニ長調。ニ長調で始まった9番が変ニ長調の終楽章を持つというのは不思議な構成だし、それなら第3交響曲の方がズバリのニ長調なのだから、より適した調性なのだし、楽曲分析の観点から「これ」と指し示すのは困難なのだが、どうしても類似性・・・いや、イメージ上、第3交響曲が背景となっているように見えてならないのだ。

第3交響曲の初演は1902年にマーラーの指揮で行われたのだが、当時マーラーは新婚ホヤホヤで、新妻アルマを招待している。

可愛がっていた弟を亡くして間もなかったという哀しみはあったはずだが、新妻との生活はそれをカバーして余りあるものだっただろう。得意の絶頂、幸せの絶頂だった。このときか、それより前の婚約時代に、確かこのアルマにマーラーは、第3交響曲について、「もう作曲するものは何もないんだよ。僕が全部この交響曲で作曲してしまったんだから」と言ったという話がある。そのことと関連するのかどうか失念したが、アルマも作曲していたが、結婚するときマーラーはアルマが作曲することを禁じた・・・バカですねえ、そんなことをするから不倫されるのだ。本当に才能があるかどうかは別にして、自分には才能があると思っている女性が、いかにプライドが高く、それを認めてくれない人に絶望するか、分からなかったのだろう。

対して第9番は、娘は死なせてしまうし、アルマは不倫するし、自分自身も心臓疾患が悪化して体調がますます悪くなり「死」を意識せざるを得くなるし、という最悪の状況で作曲された。そして、初演をマーラー自身が聴くことはできずに世を去ってしまった。

同じアダージオの終楽章を持つこの2つの交響曲だが、第3交響曲からこの第9交響曲まで、何と遠い処にまで来てしまったことだろう。しかし、最後の気力と体力を振り絞ってこの曲を作曲したことにより、我々には「至宝」と称してよい曲が残されたわけである。

毒があるし、怒りや絶望に満ちているが、楽しいだけが音楽ではない、と分かってくると、また、そのマーラーの毒こそがマーラーの魅力であると分かってくると、少なくともいっときは逃れられなくなるが、曲の重要性が分かることになるのだ。。

CDは、以上書いてきた観点から、バーンスタインがニューヨーク・フィルを振った1965年録音盤にトドメを差す。

もう1点は、これも上記で触れた通り、ワルターがコロンビア交響楽団を振った1961年盤。ワルターはバーンスタインほど「毒」が強くないし、テンポは意外に早めてアツサリした印象だが、要所要所では聴かせるし泣かせる。

チョイ聴きは第1楽章と第4楽章。さらに短時間であれば、そのどちらかの楽章を。

2010年6月 初稿

2011年10月 譜例と演奏例の追加。それに伴う文章の改訂。

2012年7月 mp3ファイルを別ページへのリンクで引っ張る方式に変更。併せて文章の小改訂。

| 音楽館トップ

| マーラー トップ |前に戻る(交響曲大地の歌) | 次を読む(交響曲第10番) |

|